卒業設計の審査会がおわり学外展がはじまるまでのすこし穏やかな1週間 – その1日に神吉紀世子先生が作品をゆる〜く巡る日がある。どこからともなく学年を超えて集まる学生と一緒に、伝えきれなかったこと、伝えたいことを話しながら卒業設計展をさんぽする。この記事では、例年京大建築式で記事としてきた審査会ではなく、この”ゆるさんぽ”に着目し、昨年度・2024年3月卒業生の作品を紹介する。

審査会での “発表後”

伝わっただろうか。そういう意味じゃないのに。言いたいのはそれじゃない。卒業設計を終えた者ならだれもが、このように思ったことが多少なりともあるのではないだろうか。また、自分がいいと思ったところと、評価された点に乖離がある場合もあるかもしれない。しかし、卒業設計は審査会で終わりではない。だからこそ、何が伝わり、何が伝わらなかったか、どこにさらによくなる可能性があったか、それを知ることは、卒業設計とともに審査会の“その先”へ進むうえで学生にとってかけがえのない価値となる。

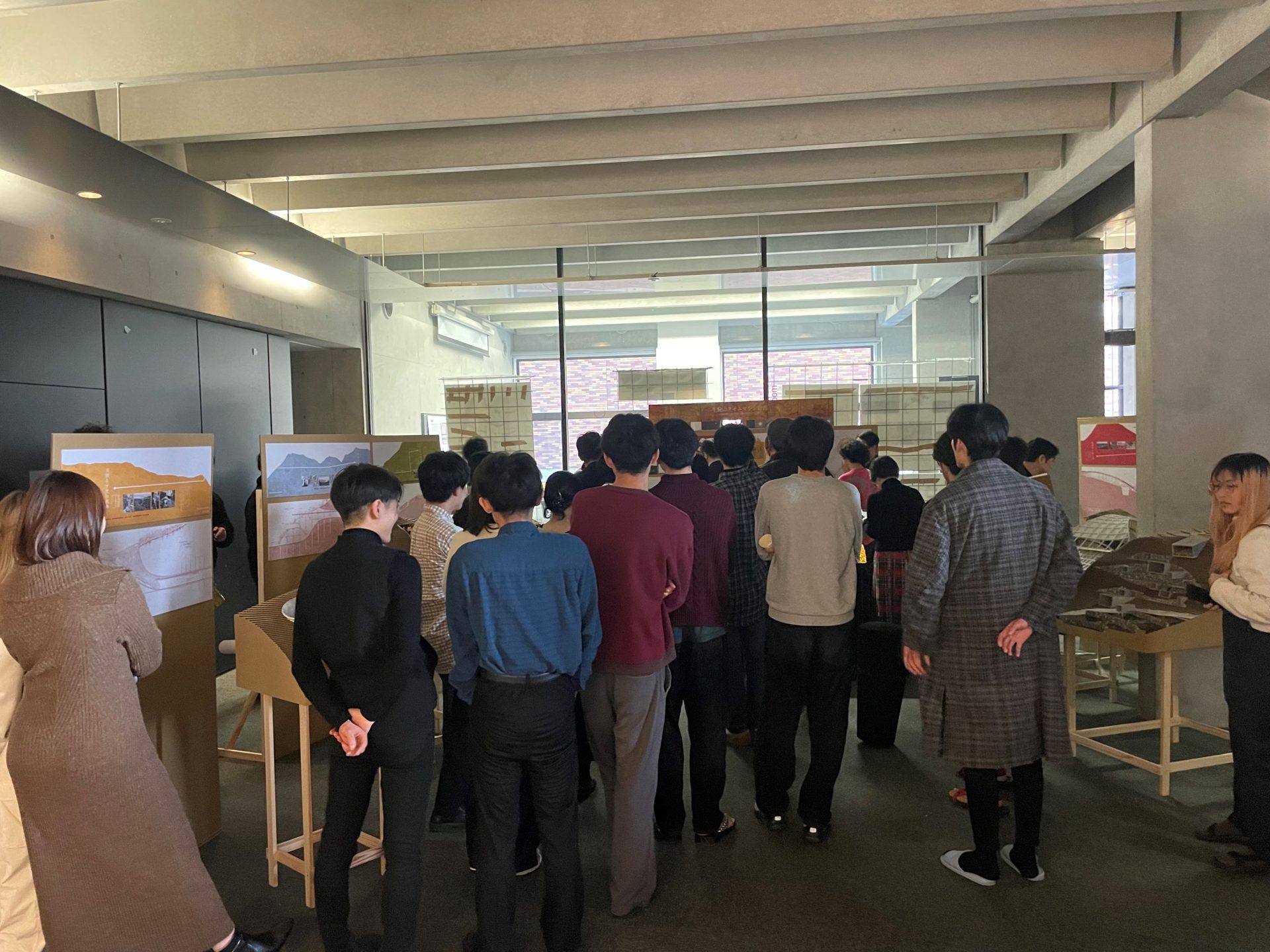

そして今回焦点を当てたのは、まさに審査会後に、自分の卒業設計について“自分が知る”機会である。神吉先生の巡検に合わせて、正規の審査会ではないにも関わらず、自然と学生が集まってくる。およそ10年前、審査会中に脇で行われる先生方の雑談の内容を学生たちが知りたいと神吉先生に相談して以来、神吉先生と学生たちが卒計展をさんぽするようになった。ここでの話を咀嚼しなおし、学外の卒業設計展に向けて自分の作品や発表に向き合う土台とする学生も多い。作品の印象は発表によってだいぶ変わるからだ。

この時期は4回生も忙しい。しかし、私の知る限り、参加者は多い。翌年に卒業設計を控えた3回生をはじめ学年を超えて学生が集まるのでより多く感じる。ギリギリで自分の番に間に合ったり、自分の番までギリギリ参加したり、あとから録画を見返したり学生もいろいろだ。筆者は今年は最後の類だった。わちゃわちゃ話しながら進み、ときには笑いもこぼれる。そんな神吉先生と学生とのさんぽから、昨年度・2024年3月卒業生の卒業設計を紹介する。

卒業設計審査会:2024年2月16 日

卒業設計展:2024年2月17日~2月22日(京都大学桂キャンパスCクラスターC2棟)

卒計ゆるさんぽ:2024年2月21日

卒計ゆるさんぽ

今年度は28名が卒業設計を展示した。そのうち掲載許可の取れた全作品の展示風景と概要、そしてゆるさんぽでの一言コメントを載せた。

鹿都 Roku-To

後藤梨帆

ただの共存か?共生か? 時代と共に変化した鹿と人間の関係性を見直し、両方が快適に暮らすための新たな共生の形を奈良に作る。

【ひとことコメント】この作品の肝はランドアート。ストーリーが分かっても、模型だけでは一発で分からないところがもったいない。細かいところや設計の狙いが表すことができるのは図面やパース。「これが推し!」と一発で分かるパースがあるとなお良い。予定があったように見えるので、あと一週間あればもっとよくなったと思ってしまい、もったいない。

牛人、または橋

小幡直

とある水墨画家の画風を橋に纏わせるという設計。構造物が曲がった川の流れを直線に変え、防災に寄与するような検討も行った。

【ひとことコメント】河川内に建築するこの作品を、水害が問題になるなかでどう評価するか議論が割れた。ルールに則るだけでなく様々な可能性を広げることに建築の価値があると思えば、挑戦には意味がある。しかし、同時に「無防備じゃないか」と疑問をもつ先生方がいるのは正論。大事なのは意識的になって自分なりのこたえを持つこと。対策について徹底的に知り、答えを用意すればさらに説得力があるものへ変わる。

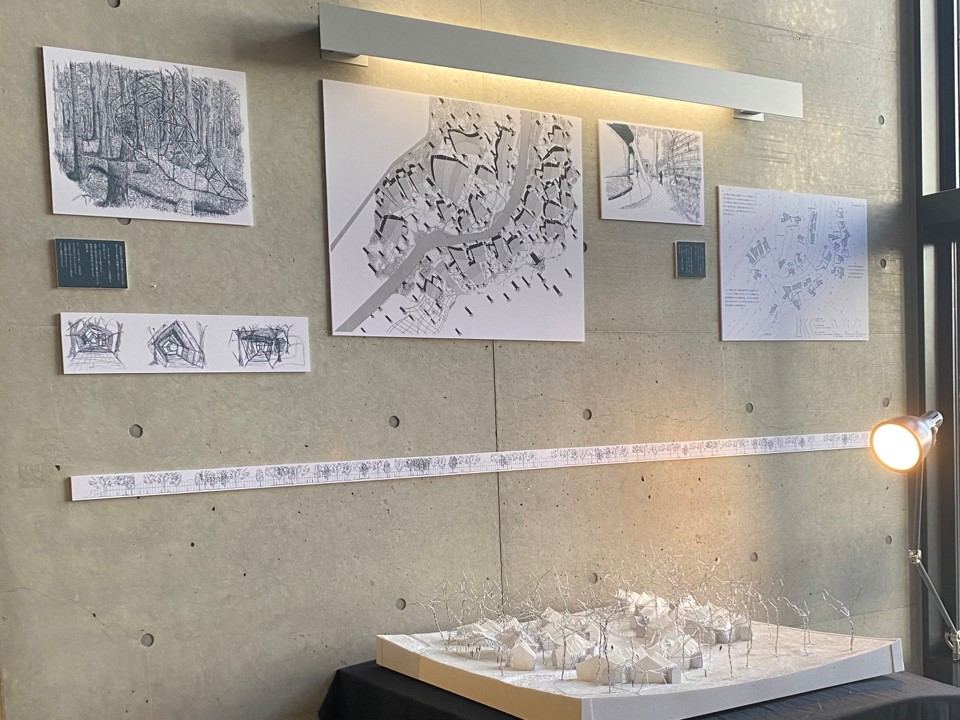

ニレの息吹流るるせせらぎへ

林知樹

下鴨神社境内の糺の森が市街地に広がった未来を想像し、そこに住まう人々の集落を設計した。自然と人の関係がテーマ。

【ひとことコメント】この土地を知っているとよくわかる作品。一方で、土地を知らないと少しわかりにくくなってしまったことは残念。この作品で一番の魅力ポイントはランドスケープまで含めた図面だったと思う。マニアックだが、背景が分かれば、いいねってなる作品。まだまだグッと伸びる余地がある。

bathe

都市に潜むスペース・オブ・ワンダー

井上青葉

人類が古くより行ってきた「入浴」によって、日常で“見えて”いないものへの感激を取り戻すための内省の場を考える。

【ひとことコメント】研究としては素晴らしいテーマで大学院でも研究できそうな分野。ただ、講評会の短いプレゼンでは文字をあまり読んでもらえないから、「ええわ」と思える表現があった方が伝わる。同じようなスケールの模型を複数作ると、一番見てほしいところが分かりにくくなりやすいので、建築の中に入りこんでの視点や体験が分かるようなパース表現などが「ドーン」と伝えてくれるとさらに良かった。

河を編む

球磨川OPEN LABORATORY

条辺朝香

科学技術が発達した現代、自然の恩恵と脅威を肌で知る機会が重要ではないのだろうか。”川に近づく”ことを試みた構造物の提案。

【ひとことコメント】これも小幡の作品同様、河川の建築という点で議論になった。立地問題という点では、河川の断面の中で水が押し寄せることのない貯水的なところを選んでいて、丁寧でリアリティが感じられる。その一方で、建物自体の構造は、図面も面白くばらけていく感じもいいが、リアリティのない提案になってしまっているのは残念。建築の挑める範囲に挑戦してるのは素晴らしい。

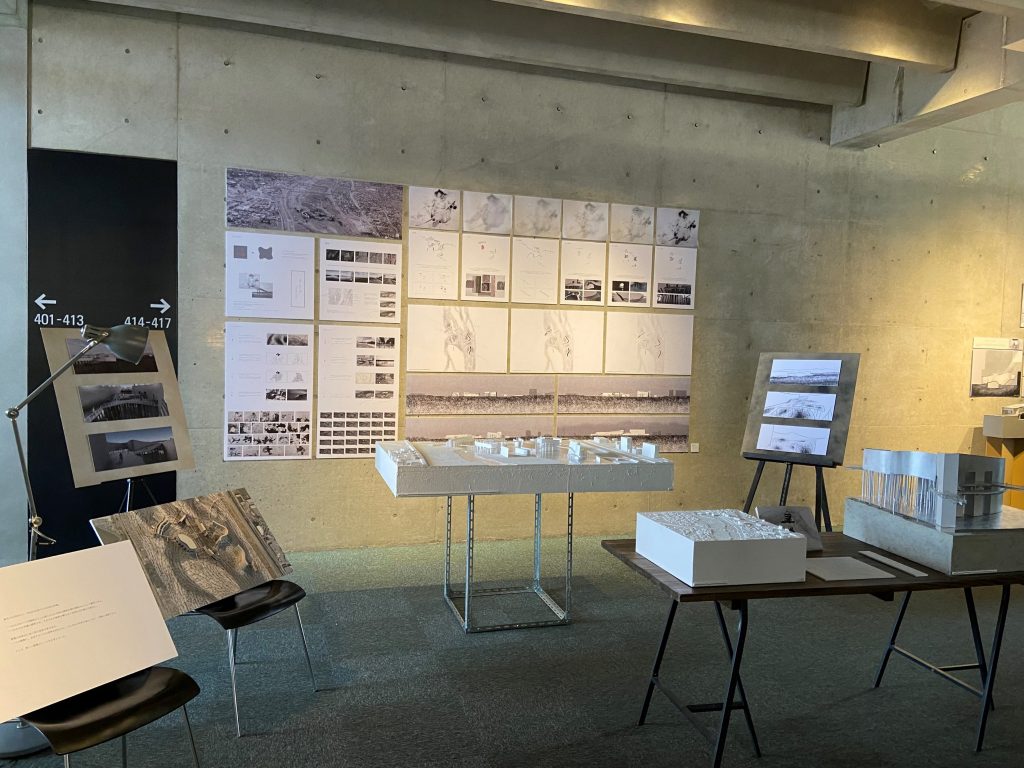

明日の記念碑

根城颯介

北海道百年記念塔が解体された。アイヌと開拓の歴史に対して、解体材を再構成しグリッド都市にかつての風景を浮かび上がらせる。

【ひとことコメント】リバイバルではなく、次の建築という提案をしているのが素晴らしい。札幌というまちの二層構造、景色としては見えないかつての札幌の姿を理解したうえで、上書きする力がある。歴史をやってる割に未来を向いた作品。それぞれの設計がいい分、敷地模型の作り込みまでできていれば、札幌の街がどう変わるかがよりわかりやすいものになったと思う。

六甲の辻

石田翔

ニュータウンにおける都市循環不在に対し新たなインフラストラクチャーの導入によって都市構造を解体し街が変化する下地を作る。

【ひとことコメント】神戸のこの辺りだからこそ空きの問題が面白いという背景が推し出せると伝わった作品。郷土色がある作品なのに、一般解に見えてしまっていることがもったいない。もう少し神戸ならでは設計に落とし込むことができたのではないかと思う。

湖のくばりかた

川村宗生

琵琶湖を感じ取る器を作り、湖上に配置する。器での体験や橋上のシークエンスを通して、幾重もの風景を作る。

【ひとことコメント】琵琶湖と言う大きなスケール感から小さなスケールでランドスケープを作っているとても面白い作品。可能性も感じる。でも、琵琶湖に点のように表れる島がパッと見たときに図面で分かりづらくなってしまっていてもったいない。大きなランドスケープでは広域の地図でどのような位置関係かが大事。これが遠くから見て伝わらないのは惜しい。

「見せモンとちゃうぞ!」

平川礼子

その言葉は私の奥底で見過ごされていた罪の意識を明るく照らし出し、二度と目を逸らすことを許さなかった。

【ひとことコメント】ファサードが格好良く純粋に強い建築。だからこそ、パースに目を描きすぎてしまったことで、現実の空間体験が分かりにくくなってしまっているのが残念。本人も自覚している点として、理念だけで進めることの危険性があり、そこは評価が分かれてしまう。純粋な建築の強さを推しても良かったと思う。

かけらを架ける

尾道山手地区の空間性の操作による移住者滞在施設

中村凌汰

【ひとことコメント】テーマは、尾道という傾斜が厳しいことで材料の外からの持ち込みが難しい地域で循環によるリノベーションを行うというもので、面白い。だからこそ、崩れて余ったものや、解体されて放置されたものなども入れ込んだ模型とすれば、来年くらいには使われているかな、と時間経過が見えるとリアリティが増し、模型がもっと価値があるものになる。

The Newborn Chinatown

中国舞踊の建築的表現を手法として検討し、新たな中華街について提案。

【ひとことコメント】象形文字から設計というテーマは面白い。一方で、模型で全体に色が付けられていて、一番見せたいところが埋もれてしまった。どこが一番大事なのかが分かりやすいように表現できると、テーマが分かって面白さが伝わる。

生駒山タイムマシン計画

土木的構築による日常と非日常のオーバーレイ

乾翔太

縄文時代から続く1万年以上の歴史の断片による非日常な世界を体験する、土木的構築を用いた時間旅行の提案。

【ひとことコメント】地中の土壌の面白さを見つけ、過去に起こった良いこと悪いこと全て回収する剛腕さがある。この剛腕さが生駒山は一つにつながっているんだという主張に、これ以外に道はないというすごい納得感を与えている。平面方向の地質の分布も設計に考慮しているので、そこまで表現すればさらに納得感があるものになった。

ドーナツの穴に味はあるのか

大阪万博2025展開案

松尾侑希乃

京都大学桂キャンパスにあるリングと夢洲にあるリング。この2つのリングの不思議な関係性を起点に、もう1つの万博を始める。

【ひとことコメント】大阪万博と桂キャンパスBクラスターの関係を見つけたのが、世界でただ一人と言えるような大きな発見。円という難しい完全形態に向き合いつつも中空の方をテーマにして、円を考え直すきっかけになっているところも視点が鋭い。残念なのは1番大きい円が示されなかったこと。ここまでできたら伝わった。

紡ぐ

新しい「地元」の提案

岡本陸

重なる工事で失われていく思い出としての「地元」 アイデンティティの俳句に詠まれた魅力から新たな「地元」のあり方を提案する。

【ひとことコメント】俳句のアイディアはとても良く、共感を生んだ。もう一声なのは、設計者が考えている空間がパースで示されていてほしかったから。丁寧に考えられているのは伝わり、どういう環境を作りたいかというスケールは分かる一方で、それを深く確認できないところに怖さもあった。

新開地撮影スタジオ

小川泰地

リアルの生活空間と隣り合う撮影所のフィクションの空間が、映画を「観る街」であり続けてきた新開地を「観られる街」にする。

【ひとことコメント】新開地の現地に行けばよく分かる作品。だが、それを伝える建築の中身が模型で隠れてしまっている。作り込みがしっかりしているから、屋根が外れると思い、バキッとやってしまった。(ここで制作者が屋根を外す)こうやって開くと、道がしっかり見えて建築の良さが伝わる。眺めているパースなどもあると分かりやすかった。

文化の道

菊池弘誠

住む⼈の⼈間像が設定された都市計画である アイランドシティ照葉に「⾃⼰表現の場」を設計してコミュニティ性の獲得を⽬指す。

【ひとことコメント】遠慮しすぎたように見える。テーマは世界中で扱えるもので価値があるからもっと主張しても良かった。表現では、パースでは入居した後の楽しさ、人が住んでいる感じが現れていていい。これが図面や模型では、新品感が出てしまっていて、もう一声。

コンビニまるいの物語

住宅街を彩るアソビ

宇出春音

住宅街の硬さをほぐすことをテーマとし、地域のハブとなる、まあるいコンビニを設計しました。

【ひとことコメント】小さい建築は難しいが響いている先生が何人もいた。一方で、量産型らしさがいいのか、唯一無二感か、どちらがイイかは人によって評価が分かれるところでもある。使い方に強さがある表現ができていたら、さらに多くの人に響くのではないか。

洩れと蟷螂

関口知輝

可動のフレームと一枚のテキスタイルで”洩れ”の空間を設計する。 かたい建築が拒絶する外的要因に応答し続ける寛容な建築。

【ひとことコメント】力強さと弱さ、固さと動きといういい対比が現れている作品。ただ、どうしても風に対いてどうかや、一枚の材で作り上げることの難しさが気になってしまう。材をリアルでは分けても、一枚の材で目指したかったものがさらに強化できるような方向性でリアリティが高まると良かった。

コンクリートに羽衣

三上マハロ

中崎町におけるリノベーションを持続させるの設計案。建築をBones,Skin,Clothesに分解することを提案する。

【ひとことコメント】中崎町への未来への提案はいいテーマで、設計も良い。一方で、作ったのが一つだけというのが街への提案としては物足りなさがあって、インパクトを弱くしてしまっているのがもったいない。この建築の影響がどう街へ飛び火していき、街が変わっていくのかを読み取ってもらえるように作るとインパクトが大きくできる。

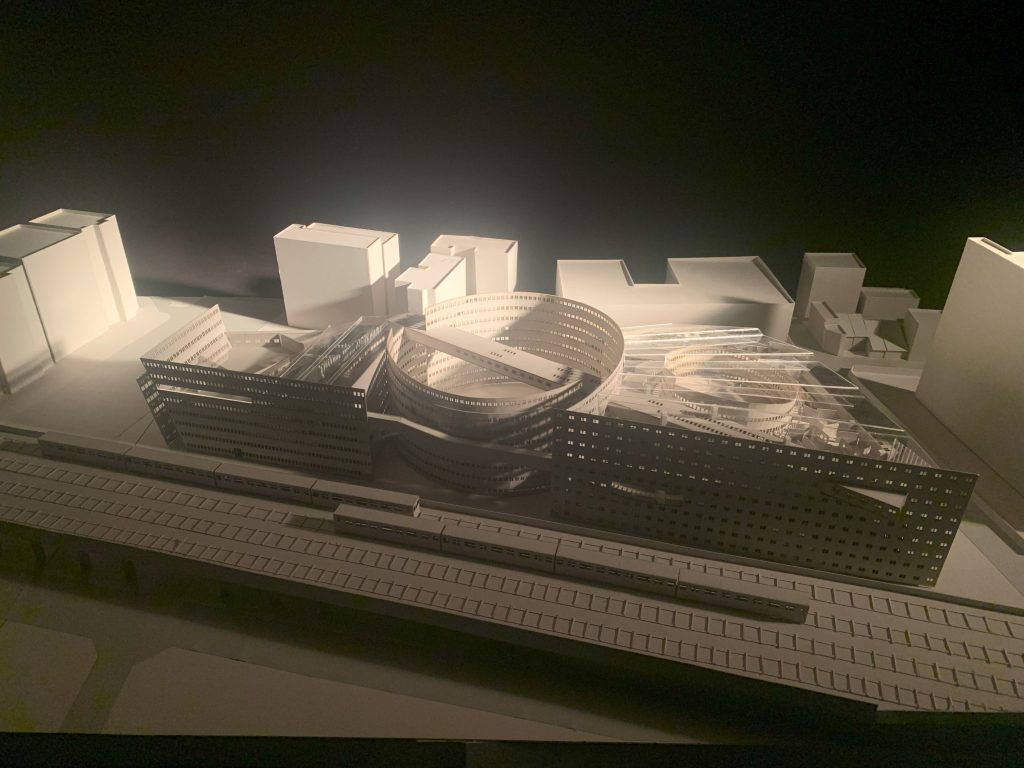

〈個性〉たちの氾濫

大阪駅前第一ビル改造計画

山田智也

地下街に多様な〈個性〉を内包する大阪駅前第一ビルに手を施すことで、一つ一つの〈個性〉が輝くビルとして生まれ変わる。

【ひとことコメント】地下まで一体になっているところ、小さな空間の違いがいいところ。しかし、それが小さくなってしまっている。図面でこの辺りを表現し、ディティールが伝わるとさらによく伝わったと思う。

人類の熊野寮

意図と誤読の物語

四十坊広大

【ひとことコメント】とても良い住み方記録の現状についての研究があり、引きも強く良く考えられている。また、全体的に完成されている。大量のコンテナの使用が大丈夫なのかというリアルな問題についても説明できるようになるとさらに良い。

都市という生物のフロンティア

小林陸人

都市のスポンジ化が進む大阪・上本町で、都市の余白部分を自然に還元することで共棲を目指した都市像を提案する。

【ひとことコメント】今年は少ない緑系の作品。もっとワイルドに緑を出しても良かった。一瞬でできてしまう感じが出てしまったのが残念。緑は10年単位で考えるものだからこそ、時間経過的に話に踏み込めると良かった。模型の想定年代も大事になる。

古都のイジ

青木裕弥

京都の景観条例に対するアンチテーゼとして、表層ではなく空間性に着目し、維持していこうと試みた、京都人の意地。

【ひとことコメント】最初の一言「意地がある」が響いた。そして、対象とした「抜け」は研究にもできるテーマ。汎用可能な空間の切り出し方はとてもよいのに模型でこれが分かりにくいのが惜しい。図面のオリジナリティが高いのもいい。温熱などのテーマに焦点を当ててみても焦点を当てて推すだけでも魅力的な作品。

潮を象る

本田凌也

潮の流れの変化から橋脚が立ち上がり、海の生物の居場所となり、人の居場所となる。自然と人とを繋ぐ新たな天草五橋。

【ひとことコメント】天草が分かるとストラクチュアルなものとふにゃふにゃしたものの現れ方がとてもいい作品。また海の橋なので、川と違い安心感のある設計ができる。一方で、自分は天草を知っているので補完してしまっている面があって、知らないと分からないのではないかとも感じた。ローカルが強いときは地元説明をどれくらいするかを考えなければならない。

窯火再燃

都市のアニマを宿す動的平衡建築

宮田大樹

都市を生き物のような動的平衡だと捉え、その中心となる建築を作り、瀬戸市にある秩序が発展しながら続いていくことを目指した。

【ひとことコメント】敷地とした広い道路の直線性を上手く消している作品。遠くにあるものや地域の地上の高さ感覚のあいまいさを上手く利用しているのは、敷地を知っていると納得する。よく完成しているところもいい。一方で、本田とは逆で敷地の説明が多く、商工会議所の人のようになってしまった。模型を現実的な賑わいにした方が地方都市らしさが出てリアルになる。

ウラなんばバザール

日常から少し離れて心躍る邂逅を求めに

船留祐希

この建築は「生からの逃避」を受け止め、人は建築内を彷徨い新たな「生」と出会い、再び日常へと歩みを戻す。

【ひとことコメント】模型もテーマも面白く結構コメントも出ていた。空間的にはダイナミズムがあって面白い。一方でパースがなく、分かりにくいとなってしまったのがもったいない。

よりどころの池 つながる世界

池田勝眞

都市に残った池と公園を、人と生物とまちがつながる「住み耕す都市公園」へと再編し、新たなコモンズとしての池を提案する。

【ひとことコメント】ため池の性質である、人工的なつくりでなくアクセスできるようになっていないという点に着目して、アプローチする理論はとても興味深い。田んぼの作り方もこの理解に基づいていて設計にもよくあらわれている。惜しいのは、建物のプランを普通のワンルームのようにしてしまったところ。都心と同じ住まい方でなくここだからこその可能性の住まい方、もしくは住まい以外の用途を考えられると良かった。ランドスケープがいいときにプランニングをしっかりいれてしまうのは、こういう落とし穴があるときもある。

※巡回順

卒計の先へ

これらの作品を3時間かけてぐるっと一周した。2階に差し掛かったころ、会話の流れで京大の卒業設計のもつ雰囲気についての話になった。そこで神吉先生が指摘したのは、良くも悪くも“荒っぽさ”があることだった―ゼミでのアドバイスにも、自分はこう思うと、従わない人の方が多い。しかし、だからこそ誰とも被らないテーマを掘り起こすことができ、その中には修論にも使えるのではないかと思うほどのテーマもある。当然、その分、詰めの甘さが出ることもあるが、逆にこれらのテーマはその人にしかできない宝の山といえる―

頂いたコメントを見返すと、この詰めの甘さで伝わりきらないテーマの魅力、これをどう伝わるようにするかというアドバイスがほとんどだ。卒業設計は終わりではない。真面目に向き合ったものだからこそ、深く掘って伝わらないという経験の意味は大きい。そんな卒業設計に自分のテーマの魅力、伝える上での弱点と、ゆる〜くでも真剣に向き合う機会を作っていただいていることに感謝したい。